天津薊州,山水、文化皆風景。曾經,守著綠水青山的薊州人卻過著苦日子。如今,薊州區牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,依托山水文化資源,大力發展鄉村旅游。2016年,全區休閑農業與鄉村旅游接待游客497萬人次,實現旅游綜合收入31.5億元。發展特色旅游已成為薊州區實現鄉村振興的重要途徑。

薊州區的鄉村旅游產業為何如此紅火?帶著疑問,記者近日來到燕山深處,通過對3個“旅游特色村”的實地采訪,探尋薊州發展鄉村旅游實現“富美強”的秘訣。

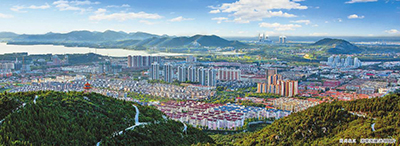

薊州城區

1.好山好水還要好思路

薊州區下營鎮常州村是天津市轄區最北端、海拔最高的一個塞外深山村,全村80多戶、200多口人。這里曾經出行靠兩腿、收入靠老天,連吃鹽吃醋都犯愁,村里的姑娘不愿意嫁本村人,就連小伙子也大多“出山”做了別人家的上門女婿。為了“拔窮根”,村里曾經興辦企業,先后辦過食品廠、石子廠、炭廠、鐵礦,但因為信息不靈和缺少專門人才,都無一例外地賠本關張。

常州村

思路決定出路。

“1993年秋,報紙上一篇關于‘旅游市場大有潛力可挖’的文章,讓我們茅塞頓開。村北的九山頂是清東陵的太祖山,海拔1078.5米,與世隔絕達250多年,山清水秀,植被茂密。聞名世界的中上元古界標準地層剖面的起點也在這里——建景區、搞旅游一定能改變貧窮落后的面貌!”回憶起發展旅游產業的初衷,村黨支部書記王寶義有一肚子話要說。

為了把夢想變成現實,村干部們首先要摸清家底。那些天他們踏遍了村子周邊的山山水水、溝溝坎坎,越看越激動,越想越興奮。他們強烈意識到:這些年常州村一直是“捧著金碗要飯吃”。經過反復咨詢論證,在1994年那個姹紫嫣紅的春天,常州村注冊成立了旅游公司,拉開了建設九山頂旅游風景區的序幕。

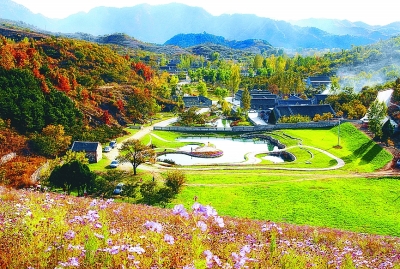

郭家溝村

村黨支部書記王寶義帶頭掏出1萬元錢建景區,在他的帶動下,黨員干部群眾紛紛從自家拿錢、從親戚處借錢支援景區建設,很快就籌集了建設資金14萬元,開始了艱難的旅游開發之路。此后在市區相關部門的支持下,常州村先后引進建設資金100多萬元,確保了景區一期工程的30個旅游項目和景點建設。

為提高知名度,他們自編導游詞,印制宣傳冊,到周邊旅行社、療養院走訪,發放宣傳資料幾十萬份。游客陸陸續續進山了,當年,景區收入近萬元。

景區剛開張時,一撥客人游山玩水一整天還不盡興,要找地方住下來繼續觀賞。在景區擔任導游的村支委高翠蓮就把自家屋子收拾干凈,安排客人住下了。沒想到這批客人一連住了好幾天,臨走還給她留下一筆住宿和餐飲費。這件事讓高翠蓮眼前一亮,開辦農家旅店也是一條增收的好路子啊!

說干就干!高翠蓮將家里的5間瓦房進行了改造,買桌椅、做鋪蓋、購炊具、改廁所,整整忙活了一個月,在鄉親們懷疑的目光中,全區第一個農家院開業了,高翠蓮也成了天津市農家旅游“第一個吃螃蟹”的人。當年她家就接待游客500多人,收入1萬多元,相當于過去5年收入的總和。

小穿芳峪村

自此,常州村的農家旅店像雨后春筍一般,一家家開辦起來,一年比一年紅火。1998年,全村開辦農家旅店27戶,村民人均年收入達到8000元;到了2008年,全村實現旅游綜合收入2230萬元,人均純收入達到了2.1萬元,集體收入增加了,欠條還清了,鄉親們臉上也綻放出燦爛的笑容。

常州村邁出了綠色發展的第一步,不僅成為全區首個農家旅游專業村,而且為天津市鄉村旅游的發展開了先河。

為進一步做大做強特色農家旅游,他們邊開放、邊建設,不斷加強景區軟硬件環境建設,實現旅游產業的健康可持續發展。他們聘請專家對全村進行科學規劃設計,不斷開發旅游新項目,先后開發“人鳥親情園”、古棧道、一線天、國畫嶺、步云橋等50多個新景點。他們根據市場需求和發展趨勢,在借鑒外地先進經驗的基礎上,結合自身特點,先后推出了“民俗之旅”“生態之旅”“紅色之旅”“地質科普之旅”四大特色旅游項目,使景區形成了集革命傳統教育、旅游、休閑、野趣于一體的綜合旅游度假區。

2.走別人的老路行不通

“好一派塞上水鄉風光!”凡是來到薊州區下營鎮郭家溝村旅游的人,都會發出這樣的感慨。

郭家溝村與常州村一山之隔,看到地處深山的常州村富裕起來,郭家溝人也坐不住了:“我們村也有山有水,為啥就不能發展旅游?”于是,村民仿照常州村紛紛開辦農家旅店,但由于缺乏特色,發展后勁明顯不足。

“我們搞旅游起步晚了,照搬別人的法子,走別人的老路,行不通!”過了幾年后,村黨支部書記胡金領逐漸意識到“吃別人嚼過的饃沒味道”。

不僅胡金領意識到了這個問題,薊州區也看到了問題的癥結:日益火爆的鄉村旅游讓山區農民走上了致富路,但在發展中也暴露出了規劃層次低、布局不合理、接待和服務設施滯后、旅游產品同質化等問題。

為蹚出鄉村旅游發展新路子,2012年,薊州區本著“形成模式,搞出示范,以點帶面,一村一品”的工作思路,以郭家溝村為試點,探索將過去單一的觀光游和簡單的農家院經營結合,轉變成“全景式的鄉村旅游體驗”和“美麗山水體驗”。

聽到這個好消息,郭家溝人喜笑顏開,他們甩開了膀子開始大干一場。

在區、鎮兩級政府的規劃引領下,他們瞄準“京津地區最具中國北方民居特色的水鄉旅游目的地”的目標定位,按照“不搞大拆大建、不搞大的征地拆遷”的建設原則,于2012年3月全面鋪開村容村貌改造提升工程。

經過7個月的緊張施工,一個具有濃郁江南水鄉特色的旅游專業村在薊北山區誕生了:原來雜亂無章的民居統一改造成青磚青瓦、延續傳統建筑特色的四合院,溪流、里巷、街道重新規劃建設,完善了污水處理、垃圾處理系統。村莊入口兩側的綠色長廊讓人眼前一亮,沿村邊公路、溪流栽植的各種樹木郁郁蔥蔥,花果滿枝。繞村而過的小溪一年四季流淌清泉,處處洋溢著詩情畫意。“塞上水鄉”的新面貌剛一亮相,就吸引了京津冀的大批游客到村旅游,野趣觀賞、鄉宿度假、文化觀賞、大壩娛樂、農田展示等旅游項目令游客樂不思蜀。當年“十一”黃金周試營業期間,全村就接待游客1萬多人次,人均增收3000多元。

如今,郭家溝村已成為薊州鄉村旅游的亮麗名片,2015年,郭家溝村被評為“中國最美休閑鄉村”,每逢小長假、黃金周,這里的農家院都需提前一個月預訂。“在政府的引領支持下,我們村發生了翻天覆地的變化,現在我們村人均年純收入達到7萬余元,村民都成了有產業、有組織、有崗位、有資產的‘四有’新農民。”胡金領感慨地說。

正是在郭家溝改造過程中,薊州區提煉出“規劃引領,一村一品;市場運作,資金平衡;農企捆綁,集約經營”的休閑農業與鄉村旅游發展模式。規劃引領,即區、鎮兩級政府負責該村莊的規劃、設計,并提供相應的優惠政策;市場運作,就是加大招商引資力度,引入龍頭企業,借外力發展壯大鄉村旅游;農企捆綁,就是建立“公司+合作社+農戶”或股份制合作公司等模式,一村一公司,統一標準、統一管理、統一營銷,加快鄉村旅游產業化進程。

2014年,薊州區大力推廣郭家溝模式,投資3.2億元,打造了東山、寺溝、船倉峪等5個旅游精品村,進一步推進“一家一戶”式農家院旅游向全景式鄉村旅游轉變。2015年,薊州區又在鄉村旅游發展中突出“慢調”田園生活。如今,薊州區基本形成點線面層次分明、亮點突出、特色鮮明的全景式鄉村旅游發展格局。

3.選個“能人”來當“領頭雁”

白天可遠眺群山遠景,在富氧環境中小憩,在芳香花草中抒情,在鮮果茗茶中拾趣;夜晚可遠離城市的喧囂,躺在藤椅上數星星,在鄉野小屋中恬靜入夢鄉。這里就是“村中有景,景中有村”的小穿芳峪村。

幾年前,這個村子還是另一番景象:街道顛簸不平,溝渠雜草叢生,房前屋后垃圾遍地。對比周邊幾個興旺的旅游專業村、如火如荼的農家院,村民們都感覺抬不起頭來。村民們也想走鄉村旅游的路子,可村支部班子軟弱無力,兩委干部思想保守,對如何發展鄉村旅游一籌莫展。

轉變從2012年8月27日開始。那一天,孟凡全當選為村黨支部書記。在外經商多年的老孟,腦子活、思路寬,在鄉親們看來,他是一位成功的民營企業家,選他當“領頭雁”不會錯。

上任伊始,老孟就把兩委一班人召集到一起并首先表態:“大伙選咱們當村干部,咱就得對得起這份信任,凡事都要帶頭做出個樣子來。”想致富,先修路,改變村里臟亂差的環境是當務之急。村集體沒錢,怎么辦?孟凡全找到村主任王建東一商量,兩人自掏腰包墊資189萬元,把村里的土路修成了水泥路,道路兩側統一安裝太陽能路燈;建起生活污水處理廠,排污管網通到各家各戶;實施小河套治理工程,排污清垃圾,修堤岸,建護欄,打造“小橋流水”景觀。同時,他們結合村情實際,請專家反復論證,確定了“看得見山、望得見水、記得住鄉愁”的鄉村旅游發展理念,制定了全景式“鄉野公園”旅游發展規劃,啟動了生態旅游和農業結構調整兩大發展引擎。

為實現既定的發展目標,老孟帶領村兩委班子起早貪黑,沒日沒夜盯現場,以身作則當表率,引領村里的黨員全身心投入到工程建設中。在流轉土地、建設鄉野小屋、旅游接待中心、打造文化老街等工作中,黨員干部都帶頭出錢出力。一些外出打工的黨員,寧愿不出門賺錢,也都聽從黨支部安排,為建設家鄉干實事。

建高端農家院,村民普遍持觀望態度。老孟就推倒自家的老宅,投資100多萬元建起了帶有屋頂花園的農家院,給村民做示范。隨后,村兩委班子其他成員也都帶頭紛紛建起了農家院。村民手頭沒錢,咋辦?老孟就親自出面擔保,先后為20戶村民辦理貸款400多萬元。他還利用自己在園林設計方面的優勢,免費為各家設計院內園林景觀,打造出“一戶一景”的特色農家院。

在老孟的帶領下,村兩委班子和村民擰成一股繩,5年的時間里,小穿芳峪村發生了翻天覆地的變化。

在推進鄉村振興過程中,薊州區積極探索加強農村基層組織建設的有效途徑,大力實施以選好配強村黨支部書記為重點的“能人治村”工程,積極選配“能人”作為村級的帶頭人,著力提升基層組織的創造力、凝聚力和戰斗力,“能人治村”比例達84%,先后涌現出王寶義、李鎖、胡金領、孟凡全、韓振等一批致富帶頭人,打造了常州、毛家峪、郭家溝、小穿芳峪、玉石莊等一批“明星村”。