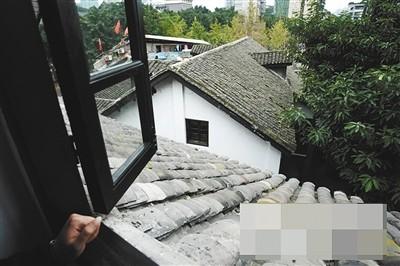

從暗門的窗口可看到整個周公館

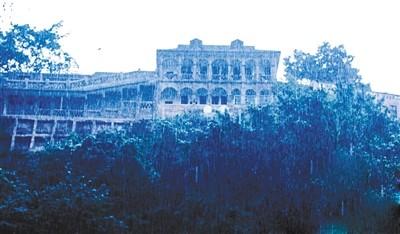

雨中的國民政府警察局舊址

日前,與曾家巖50號周公館一墻之隔的國民政府警察局舊址,經過近一年的修繕后,在渝中區文化委的主持下順利通過工程驗收。這棟中西合璧式的三層小樓不僅再現了當年的原貌,其隱藏在三樓壁門后的閣樓窗戶,不禁讓人想象當年曾家巖一帶的諜戰風云。

神秘的國民警察局舊址

沿著中山四路走到盡頭,便能看見廣場上一尊周恩來總理的銅像,銅像背后便是赫赫有名的曾家巖50號——周公館。與周公館的赫赫有名相比,一墻之隔的國民政府警察局舊址卻顯得比較低調和神秘,它的過往大多數居民并不知曉,只知道修繕前曾是民居和茶館。

該建筑建于民國三十年代,距今已近90年。與周公館一樣,大門便是陪都時代重慶名流公館流行的石朝門。已風化泛黃的石門上四個繁體字“從善如流”和門楣精美的雕飾顯得與這個機構的作用并不是很搭調。

從外觀看,修繕后的建筑氣派十足,中西合璧式的三層小樓,歇山式屋頂,南北各有兩個老虎窗,屋面鋪小青瓦,南面臨街為傳統的中式灰墻黛瓦風格,整個建筑比周公館整整高出了一個屋頂。

值得一提的是,建筑北面朝江為西式拱券外廊立于15米高的懸崖峭壁上。站在嘉陵江邊的曾家巖輕軌站仰視,建筑的味道和風貌十足。

隱蔽閣樓窗戶監視周公館

渝中區文管所相關負責人介紹,1938年,周恩來總理以國民政府軍事委員會政治部副部長的名義,從原住戶陳長衡處將當時的曾家巖50號租賃下來,對外稱作“周公館”,實際上是中共中央南方局部分機構所在地。“當時,中共代表周恩來、董必武、葉劍英、林彪、王若飛等人在渝期間也常住于此。”

“公館一墻之隔就是國民黨的警察機構,周圍還有國民黨憲兵部隊,小巷內也常有一些由國民黨特務裝扮的小攤小販來回游走,對進出周公館的各種人物進行監視盯梢和跟蹤。”渝中區文管所相關負責人說,最神秘的還數隱藏于隔樓的那扇窗戶,建設方人員叩開兩個儲物間中間的一塊類似于裝飾墻的壁門,一個極其狹窄的空間內有一個斜度達到60度以上的梯子,近10步梯子每一步都很窄,剛好放得上一只腳的寬度。木梯子上方便是一扇窗戶,站在梯子之上,打開窗戶,周公館一覽無遺。

“哦,原來如此。”僅一扇窗都如此神秘,當年這一帶上演的“潛伏”不禁讓人浮想聯翩。

未來結合文化產業進行展示開放

現場建設方相關負責人介紹,此次對該建筑的修繕采取“修舊如舊”和“真實性”原則,不僅保留了原有的兩道石朝門,進入第二道石朝門后,地面的十幾塊石頭和拱券外廊的青磚都是建筑原有的材料進行加工、處理后使用的。雖然殘缺、斑駁,但是建筑的歷史風貌感盡現。

對于建筑的未來,渝中區文管所相關負責人表示,修繕后的國民政府警察局舊址將結合文化產業進行展示開放。