《古磚花供·六舟與19世紀(jì)的學(xué)術(shù)與藝術(shù)》 王屹峰 著

浙江人民美術(shù)出版社

本書(shū)是關(guān)于清代“九能儒僧”六舟和尚生平和其學(xué)術(shù)成就的學(xué)術(shù)專(zhuān)著。以追蹤六舟一生行跡的方式,詳細(xì)生動(dòng)地記述了六舟生平的各個(gè)階段,及其與當(dāng)時(shí)文化名人如阮元等交往的實(shí)況。借此盡力去觸及六舟的心路歷程,嘗試把握其在晚清學(xué)術(shù)與藝術(shù)發(fā)展過(guò)程中所起的作用。因而本書(shū)不但是六舟的生平藝術(shù)傳記,也提供了很多19世紀(jì)中國(guó)藝術(shù)界交往的史料。另外,書(shū)中配有三百來(lái)幅精彩的插圖。

王屹峰:浙江蕭山(今屬杭州)人。畢業(yè)于杭州大學(xué)歷史系文博專(zhuān)業(yè)(今浙江大學(xué)文博系)。現(xiàn)任浙江省博物館研究館員、《東方博物》編輯部主任兼執(zhí)行主編。

發(fā)掘過(guò)跨湖橋遺址、前山窯址、長(zhǎng)山土墩墓和金山遺址等20余處遺址。出版專(zhuān)著《中國(guó)南方原始瓷窯業(yè)研究》。

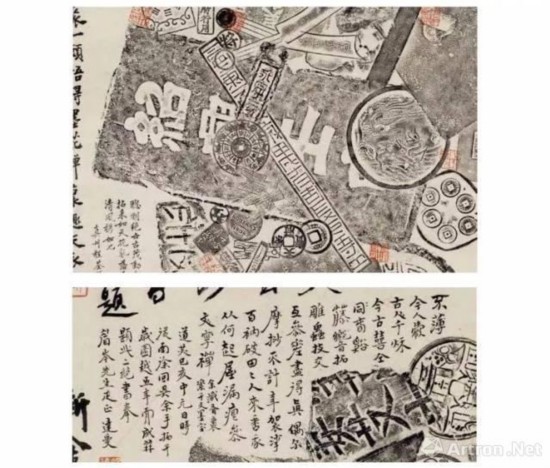

僧六舟(1791—1858),字達(dá)受,俗姓姚,清代浙江海寧人。幼即出家于鹽官北郊白馬廟,曾任湖州演教寺、蘇州滄浪亭、杭州凈慈寺方丈。喜訪(fǎng)碑,善金石學(xué),精全形拓,創(chuàng)墨拓八破、古磚花供等多種藝術(shù)形式,影響深遠(yuǎn)。

六舟和尚被稱(chēng)為“九能儒僧”,釋業(yè)之外,對(duì)于金石書(shū)畫(huà)特別感興趣,自述“一生之行誼志乎此,一生之嗜好亦志乎此”。他在書(shū)畫(huà)、篆刻、制硯、刻竹、書(shū)畫(huà)裝裱、書(shū)籍裝幀等方面都有不俗的造詣,而在全形拓,以及古磚花供、八破畫(huà)等新型藝術(shù)領(lǐng)域,更是屬于開(kāi)創(chuàng)性的人物之一,取得了突出的成就。

重 訪(fǎng) 之 旅

作者 / 王屹峰

六舟上人是位非常有趣的人。

有清一代,如此入世的出家人,恐無(wú)出其右者。身為僧侶,卻謹(jǐn)遵經(jīng)世致用之道;又為學(xué)者,不諱四出謀生;學(xué)富五車(chē),但喜標(biāo)榜孩童游戲。當(dāng)然,終其一生,雖從未見(jiàn)他談及玄奧的禪理,卻也一直踏踏實(shí)實(shí)地為寺院做著足傳后世的事業(yè)。我對(duì)他各種身份的另外一面甚感興趣。

觀其學(xué)風(fēng),六舟非宗行腳取經(jīng)的法顯和玄奘,而崇山林訪(fǎng)碑的顧炎武和黃易之輩。實(shí)地訪(fǎng)碑、親手椎拓,與現(xiàn)代考古學(xué)及文物保護(hù)有著諸多相似之處。我曾從事過(guò)野外調(diào)查、記錄、保護(hù)、維修和考古發(fā)掘工作多年,很容易與六舟的訪(fǎng)碑行為與實(shí)證態(tài)度產(chǎn)生共鳴。

道光年間,六舟數(shù)至蕭山祇園寺,訪(fǎng)碑、會(huì)友、下榻。巧的是,祇園寺的僧房也曾是我的辦公場(chǎng)所。跨越一百五六十年的時(shí)空,不得不感慨緣分的神奇。

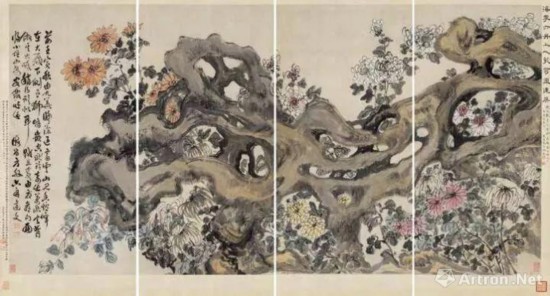

六舟 叢菊?qǐng)D聯(lián)屏 浙江省博物館藏

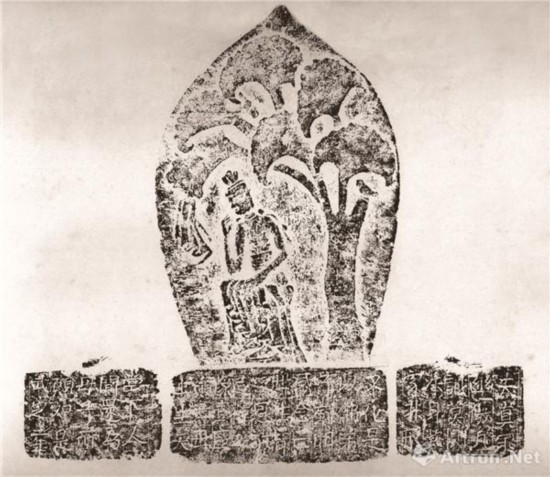

武定二年造像六舟拓本

然而,清代訪(fǎng)碑者中,黃易、吳大澂之輩學(xué)界皆知,卻罕有識(shí)六舟者。十五年前的某日,我興趣大發(fā),意欲尋找六舟的遺物和重走其訪(fǎng)碑路線(xiàn),一經(jīng)實(shí)踐,便驚喜不斷。

錢(qián)鏡塘乃六舟同鄉(xiāng),亦為浙江海寧人氏,一生孜孜以求鄉(xiāng)賢金石書(shū)畫(huà),每有所得便不厭其煩地題其生平。浙江省博物館收藏的六舟遺物,可謂海內(nèi)外公私藏家中最富且精者,實(shí)仰賴(lài)錢(qián)鏡塘的收藏和捐獻(xiàn)。

浙江省博物館的同事們,無(wú)論職務(wù)與崗位,皆無(wú)需原由地給予我傾力支持,或使我得以摩挲實(shí)物,或助我收集資料,或允我使用圖片以供細(xì)致研究和出版之需,十余年來(lái),眼界大開(kāi)。更有諸多各地的單位及個(gè)人,無(wú)論相識(shí)與否,均秉持開(kāi)明的學(xué)術(shù)態(tài)度,無(wú)私地為我提供圖片及文獻(xiàn)資料以供研究和出版之需。持續(xù)之久,受惠之多,以至于無(wú)法一一列名。借此機(jī)會(huì),謹(jǐn)表我由衷的感謝和敬意!

與歷史研究一樣,文物考古研究也只能修復(fù)某些片段,而無(wú)法復(fù)原過(guò)去的一切——也非研究的目的,故習(xí)慣于不會(huì)在某個(gè)空白片段處過(guò)分糾結(jié)。然而,每當(dāng)獲知六舟某件遺物線(xiàn)索,又久久尋找不得而無(wú)可奈何之時(shí),卻總會(huì)有人送來(lái)我本已不抱希望的資料。同時(shí),重訪(fǎng)之旅也出乎意料地順利,似可借用六舟“有如神靈呵護(hù)”之語(yǔ)來(lái)概括。

重訪(fǎng)旅行的目標(biāo)是六舟常住過(guò)或訪(fǎng)問(wèn)過(guò)的寺廟、名勝以及訪(fǎng)碑之處,有些地方我曾經(jīng)到訪(fǎng)過(guò),故原本便知道依然存在,如紹興的大禹陵窆石、上虞的曹娥碑、杭州的寺廟和石窟造像及題名,但更多地方的現(xiàn)狀事先并不知曉。到訪(fǎng)后,目的地中,有的確實(shí)早已面目全非,遺跡也了無(wú)蹤影。然而,多數(shù)情況卻頗有些意外,或遺跡可見(jiàn),或故址上尚有重興之構(gòu),最為重要的是,六舟曾長(zhǎng)住過(guò)的白馬廟、演教寺、滄浪亭、凈慈寺四處均可尋得。

百余年來(lái),中華大地的滄海桑田,世人皆知,希望越少以免失望越多乃是重訪(fǎng)之旅出發(fā)之前的真實(shí)心態(tài)。從文獻(xiàn)可知,一百五十年之前白馬廟已為太平軍所毀,演教寺系湖州農(nóng)村小鎮(zhèn)一處不為人重視的小廟而已,故尋訪(fǎng)白馬廟故址和演教寺,僅是實(shí)證思維作用下的心理安慰之行罷了。然而,結(jié)果卻使人興奮不已,不但在白馬廟故址尋得遺物、碑記,確定了具體位置,而且發(fā)現(xiàn)演教寺也依然存在。這無(wú)疑在鼓勵(lì)我繼續(xù)旅行。實(shí)際上也是收獲頗豐,如蘇州滄浪亭及江蘇巡撫衙門(mén)、揚(yáng)州阮元宅第、寧波七佛寺、天臺(tái)諸勝、杭州飛來(lái)峰題名……每尋得一處,便流連忘返,仿佛分享著六舟當(dāng)年的喜悅,竟無(wú)法言傳。

我主要從事古代陶瓷考古與研究工作,關(guān)于六舟的著述,甚至連安身立命都算不上,乃完全憑興趣所致,可謂非常純粹的以非盈利為目的之學(xué)術(shù)自覺(jué),但這并非意味著不會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用。重訪(fǎng)之旅,并無(wú)公費(fèi),全憑己出,所耗貲財(cái),頗有數(shù)目,故旅途中常需掐指計(jì)算。這無(wú)意間讓我開(kāi)始疑惑六舟一生的訪(fǎng)碑費(fèi)用和收藏資金從何而來(lái)。雖非專(zhuān)門(mén)研究,但多年來(lái)一直對(duì)古代財(cái)政史興趣盎然,對(duì)宏觀財(cái)政史的一知半解,促使我時(shí)常思考更為具象和更易理解的、具體的財(cái)政執(zhí)行情況,如古代瓷器生產(chǎn)的經(jīng)費(fèi)來(lái)源及撥付權(quán)限、作坊盈利途徑、稅賦等諸多問(wèn)題。對(duì)于歷史長(zhǎng)河中每一個(gè)真實(shí)存在過(guò)的人而言,很難想象可以沒(méi)有財(cái)物的支持而得以生存,更遑論生產(chǎn)任何物件,直至做出一番事業(yè),故微觀財(cái)務(wù)狀況是件實(shí)實(shí)在在的事情,反過(guò)來(lái)也有助于更好地理解和探究宏觀規(guī)律。

六舟拓吳式芬藏青銅器全形拓

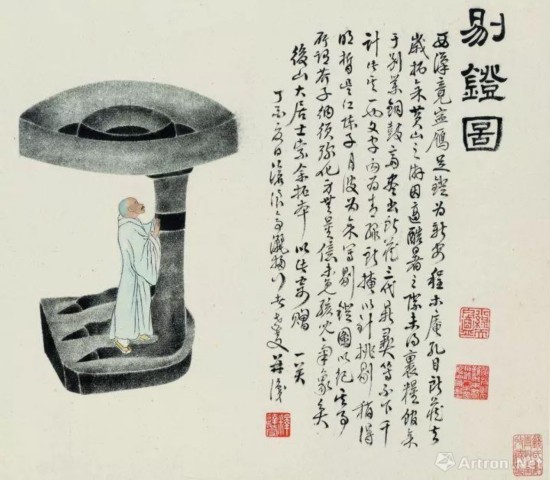

六舟 剔燈圖題跋

可以說(shuō),在寫(xiě)作過(guò)程中探索六舟的財(cái)務(wù)情況無(wú)意間成為了貫穿全書(shū)的線(xiàn)索。在第一單元,我嘗試探討他從小出家的原因,白馬廟又是通過(guò)何種形式吸引資產(chǎn)捐贈(zèng)以維持日常開(kāi)銷(xiāo),以及僧侶的私房衣缽錢(qián)與寺院的公共資產(chǎn)之間的區(qū)別。在第二單元,試圖分析他旅行、訪(fǎng)碑的費(fèi)用從何而來(lái),為何選擇如此的訪(fǎng)碑路線(xiàn)和交通方式,以及其與館業(yè)目的地之間存在的聯(lián)系。在第三單元,討論了他收藏金石書(shū)畫(huà)的資金來(lái)源和如何像普通士紳那樣通過(guò)館業(yè)獲得報(bào)酬及其消費(fèi)特點(diǎn)。第四單元?jiǎng)t是全書(shū)的重點(diǎn),受資金的限制,年輕的六舟為獲得金石文字計(jì),不得不在斷垣殘壁間四處搜尋,以便宜的椎拓替代昂貴的收藏,運(yùn)用和改良傳統(tǒng)記錄技術(shù)以便開(kāi)展學(xué)術(shù)研究,同樣因支絀的財(cái)務(wù)狀況以及在社交過(guò)程中的爭(zhēng)勝初衷,以己之長(zhǎng)的無(wú)意之舉,卻創(chuàng)造出八破、古磚花供之類(lèi)與眾不同的新型藝術(shù)形式。

尋找遺物、重訪(fǎng)路線(xiàn),本無(wú)意為此撰寫(xiě)一部六舟的傳記。儒家政權(quán)宏觀背景下的個(gè)體偶然所導(dǎo)致的學(xué)術(shù)與藝術(shù)變化,才是我的興趣所在,其線(xiàn)索隱藏于教育背景、學(xué)術(shù)活動(dòng)、社會(huì)交往以及所選擇的日常生活方式的各個(gè)方面。例如,六舟對(duì)封泥的興趣與分享活動(dòng),引起他所處交往圈的關(guān)注,雖然他本人并無(wú)學(xué)術(shù)計(jì)劃,但卻影響朋輩形成了封泥的專(zhuān)門(mén)研究。通過(guò)重訪(fǎng)活動(dòng),直觀感受六舟所處的環(huán)境,盡力觸及他的心路歷程,嘗試把握其在晚清學(xué)術(shù)與藝術(shù)發(fā)展過(guò)程中所起的具體作用。六舟的學(xué)術(shù)與藝術(shù)成就也并無(wú)大書(shū)特書(shū)之處,他的影響也如涓涓細(xì)流,潤(rùn)物無(wú)聲,但廣泛而持久,沁入19世紀(jì)晚期至20世紀(jì)早期的學(xué)術(shù)領(lǐng)域、社會(huì)的藝術(shù)品位以及人們的日常生活。六舟學(xué)術(shù)與藝術(shù)生涯中的規(guī)律性因素,同樣作用于當(dāng)下的社會(huì)。

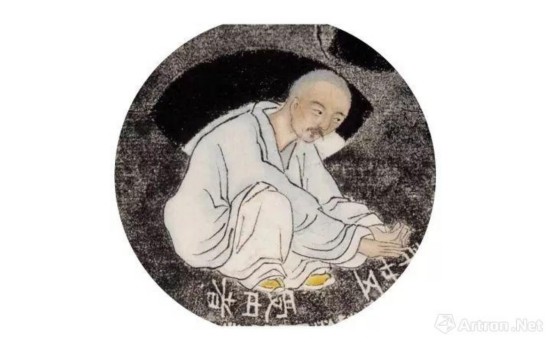

六舟 百歲圖(局部)

六舟拓錢(qián)王鐵劵全形 臨海市博物館藏

任何一種學(xué)術(shù)概念及方法論的視角都只能觸及關(guān)注對(duì)象的某個(gè)或幾個(gè)側(cè)面,而無(wú)法覆蓋全部。本書(shū)沒(méi)有套用任何成熟的理論框架,而僅是適時(shí)、零星地借鑒了考古學(xué)、藝術(shù)史研究方法論中的某些具體手段。這也在于我本人學(xué)術(shù)背景的欠缺,但陰陽(yáng)相生,或許并非是件不好的事情,誰(shuí)知道呢。但無(wú)論如何,金石書(shū)畫(huà)領(lǐng)域畢竟非我所長(zhǎng),以己之短的嘗試,只為喜歡六舟的有趣。既需要方家的指正與包容,又希望有志者可以更多地關(guān)注此類(lèi)“小人物”。

最后,我要特別感謝提議和幫助我出版此書(shū)的賴(lài)毓芝、屈篤仕、蔣建春、黃文玲諸友以及浙江人民美術(shù)出版社。還要特別感謝師姊朱傳榮和白玲安(Nancy Berliner)帶我進(jìn)入那個(gè)神奇的八破世界。