站好最后一班崗

過去的老照片里有他難忘的記憶

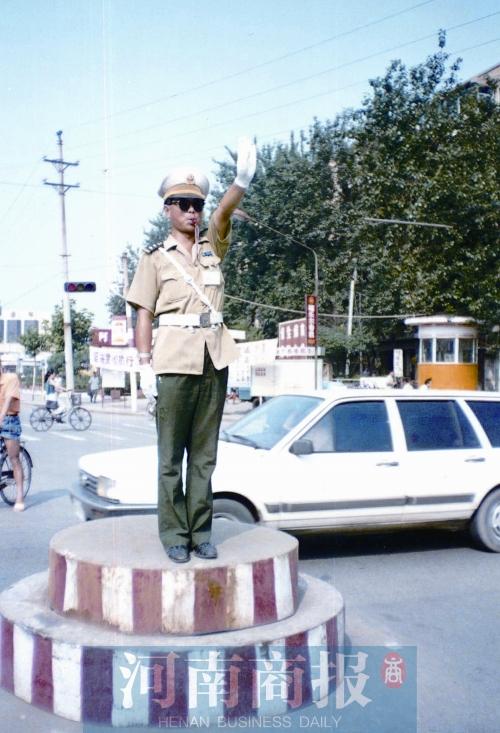

在鄭州最寬的金水路也只有雙向兩車道的那個年代,交警焦衛東就已經站在交通崗,熟練使用當時所特有的帶繩指揮棒指揮交通了。不過那時候鄭州還沒什么汽車可指揮,焦衛東指揮的對象基本是行人和自行車。從青春到白頭,從“焦哥”到“老焦”,他在一線交警崗位一干就是41年,而勤懇工作的他其實是鄭州交警的一個縮影。

1976年

河醫那兒還不是個轉盤

他既是交警還是“城管”

1976年的鄭州還沒有交警支隊,當時鄭州市公安局交通處招人,19歲、中專畢業的焦衛東被一眼看中。

“那時都是戴個通到肩部的大長白袖頭、騎著自行車去出警的,那個年代出警靠走,糾章基本靠喊。”今天的鄭州,交通四通八達,然而40多年前,鄭州的道路大多窄短,設置交通崗亭的路口不超過十個。老焦回憶說,他最初站的交通崗是如今的河醫轉盤位置,而當時那里沒有轉盤,只有5個方向的大路口。“那時候最寬的金水路也就雙向兩車道,交警疏導交通全靠手里的指揮棒。河醫路口5個方向,只要稍有差錯就會擁堵。當時,熟練使用帶繩的指揮棒,是每個交警必須掌握的技術活兒。”

“改革開放之初的鄭州,交警指揮的不是汽車,而是單車和行人。天天清理亂擺賣,還負責保管自行車。當時,我們可以說既是交警還是‘城管’,還需要經常配合辦事處來清理占道。”老焦回憶說。

1987年,鄭州交警支隊成立,焦衛東執勤的二七路、太康路、人民路變成了繁華商業街區。他每天要從早上7點忙到晚上7點,守候在街區每一條街道路口,指揮交通,查糾交通違章行為。

1994年

上下班的工人“潮來潮往”

他見證了工廠興衰

1994年,因鄭州修建“四橋一路”,焦衛東主動請纓,到南陽路和黃河路交叉口的鄭紡機崗執勤。

當時的南陽路不僅坐落著鄭紡機,曾經名噪一時的肉聯廠、拖拉機廠、啤酒廠等多個大型廠區也都在此“扎堆”,這里可是名副其實的鄭州工業一條街。“每到上下班高峰時,身著鄭紡機藍色工裝的工人就如潮水般涌來又涌去。”老焦說。

在鄭紡機崗,老焦堅守了近20年。這段時間,他見證了鄭州交警的快速發展,也目睹了附近的工廠由盛轉衰。

在鄭州街頭站了37個年頭后,考慮到老焦身體的原因,2013年,交警一大隊的領導將老焦調到違法處理和車駕管業務大廳當“導辦員”。

10月22日是老焦最后一班崗。老焦笑著說,“終于光榮地退休啦”,可想到“以后只能看著別人穿這套制服”,他又忍不住抹起了眼淚。老焦稱,“這么多年當警察,也沒怎么好好陪家人,以后就為家人多做一點事情吧。可是,我的心永遠在這里,因為這里有我最好的青春歲月。”