點評

不糾結于情緒不追究過往 從求職結果導向思考職涯

大學學習無疑是一個探索求知的過程,但如果把求職和確立未來發展方向當作一種結果的話,小美的選擇是值得借鑒的。

她從剛入學就在想,如果我在這個專業當中無法成為卓越者,未來的發展該怎么辦?與大一的學習相比,就業是更長遠的競爭,小美從當下的學習狀態推知自己將來可能都不會具備優勢,開始努力尋找對策。

這個女生清醒地意識到怎么做更有價值。她沒有馬上埋頭苦讀,奮起直追,而是理性選擇,探索新的可能性。這種選擇是謹慎而負責的,一直到輔修了金融專業,才最后確認了發展方向。由此,我們可以看出小美的成熟,這種品質絕不會是大學遇到困難后才出現的,而應該是在從小的生活環境里就被培養和鼓勵的。

當發現自己確實喜歡金融專業之后,小美以結果導向進行思考,于是自然而然得出答案:金融專業自然是學業重點。這樣,許多學習的細節選擇自然也隨之明了。

第三問,小美仍然是直問就業結果,輔修生如何PK專修生?也就是在就業方面塑造最好的競爭力。小美以實踐為砝碼去創造機會,并且抓住機會提升素質和技能,建立未來就業的渠道和資源。

從這三問,我們可以發現,從求職的結果導向去思考自己的職業生涯,是當下流行的教練式思維模式。

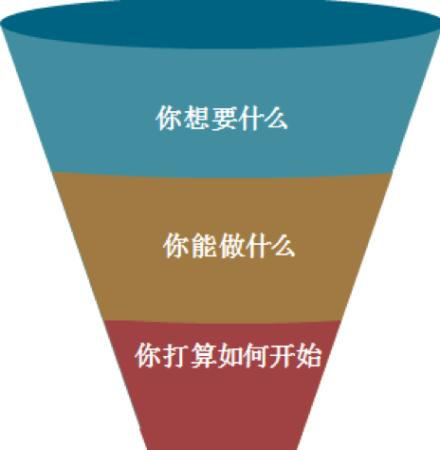

這是最簡單的教練工具:漏斗三問圖。

不糾結于情緒的困擾,也不追究過往的經驗,這種思維方式以未來的目光注視著你,追問你想要什么。一旦清楚想要的目標,那么接下來“你有什么資源”“你可以從哪里開始”兩個問題就把你帶上了前行之路。

再看馮志,他和小美對比鮮明,馮志勤奮好學,積極進取,他屢敗屢考的經歷說明他的內心是有某種力量的,而且能夠考上一流的大學,也說明其學習能力有超群的一面。

但是,馮志幾經努力的學業成就并沒有帶來就業加分,反而每一步都是糾結。我們可以體會到他心中始終有一個美好的夢,想在理想的大學里生活和學習。但這個夢對于馮志的價值是什么呢?仔細拷問起來,能夠得到的是一種感覺,一種浪漫的學子情懷和一種自我認同,而這種認同是建立在優越于他人的基礎之上的。

并且,這種優越沒有經過細致的分析,看不到明晰的標準,一直含糊不清地存在于馮志的決策杠桿之中。

當奮斗目標只是一種感覺的時候,對感覺的追尋可以說是非常辛苦的。而馮志又恰恰在追尋中計成本,結果就可想而知了。最終,馮志還是要面對殘酷的就業現實。

我們可以回顧一下“漏斗”的第一個問題:作為生涯的主角,如果你不知道自己要什么,那么就無法知道路在哪里。

小美從一開始就知道自己要什么,她要在人群中勝出,希望生涯卓越。而馮志表面上似乎也知道自己要什么,但是在夢想與現實之間,總是跳來跳去,一方面希望找到理想的感覺,一方面又在現實選擇里渴望優越……這兩個方面并不是絕對對立,但重要的是如何能夠讓理想落地。如果一直飄在空中,那么就不能為自己的目標定向,無法為現在的行為給出有力的依據。

不是每個人都能輕松回答“想要什么”的,也許教練的思維模式可以給你一些參考。

第一,結果性思考模式非常重要,哪怕現在你無法立刻說出想要的結果,也要一直在這個問題的思考上不斷努力。否則所有的工作會缺乏方向。

思考結果的時候,可以有如下的方法來幫忙:

首先,你可以嘗試先跳出當下的困境,去到你渴望的未來,比如3年后、5年后、10年后,思考你對于那個時間點的自己有什么樣的期待,你的整個生活狀態是什么樣子,你的職業身份是什么……在一個拉長的鏡頭下找到未來的愿景……然后再往回推,你便很容易找到當下的目標。

其次,可以嘗試跳出當下的困境來盤算,想象一下,如果沒有當下的很多糾結,我會希望如何……然后看看那個希望對你有多重要。

比如,很多學生總是糾結于考研和就業之間,心里就會不斷掂量,考研有什么好處和局限,就業有什么好處和局限,把自己困在當中……這時候你就可以問問自己,如果沒有這些糾結,如果結果只有贏沒有輸,我的選擇會是什么?這個選擇對我的價值是什么,為什么它會成為我的選擇?這樣問完之后,再回到糾結點,也許就會得到新的啟發。

第二,如果大的目標不能很快明晰,那么定一個小目標,不斷詢問自己:對我來講什么是重要的,如果作了這個選擇,我希望產生的最好結果是什么?

目標一旦清楚,就可以探索相關的資源和途徑,然后迅速落實行動,再一步步地調整,不斷趨近目標。

這種方式不僅可以用于生涯,也可以用于你生活中遇到的種種困境。比如小到“工作太忙,是否要花部分時間健身”的時候,你都可以問問自己,工作和鍛煉,它帶給我的價值是什么?我想要的生活,究竟是什么樣?