前不久,浙江省文化和旅游廳主辦的“首屆浙江省最美公共文化空間”評審結果出爐,全省50個獲獎案例,杭州占了10席。

獲獎的這些文化空間,有的顏值出眾,有的內涵豐富,不僅“美”到了群眾的心坎上,也生動展現了杭州公共文化空間建設成果。

近年來,為滿足人民對“美好生活”的新期待,杭州建設了一大批關注市民新需求、符合時代新趨勢、融合發展新理念的公共文化空間,“杭州書房”“文化驛站”“15分鐘品質文化生活圈”等如雨后春筍般出現在社區和鄉村,為老百姓送上更近、更美、更貼心的文化服務,讓全體市民共享公共文化服務的陽光雨露。

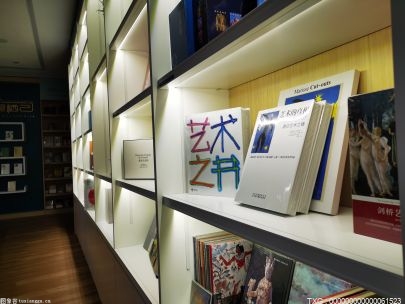

杭州書房 家門口的“文化會客廳”

杭州不僅有滿隴桂雨,更有滿城書香。走在杭州的街頭、社區,不經意間,就能偶遇一間書香濃郁的“杭州書房”。

星享書房是今年新增的14家“杭州書房”之一,它坐落于東新街道萬家星城社區。書房外,紅色月季與綠色藤蔓環繞,環境優美;書房內,原木色的桌椅和書架,安靜又溫馨。書房現有在冊圖書5000余冊,月流通量600到800冊,并納入杭州圖書館“一卡通”管理系統,居民可自助借還、自助辦證。

走進書房,會看見三三兩兩的讀者安靜地閱讀。一本書,一杯茶,伴隨了他們的閑暇時光。星享書房的工作人員介紹:“未來,在書房老年中心的圓桌區域,將提供棋類游戲服務;也會劃出一塊小朋友的活動專區;書房門口的空地,還會規劃一塊羽毛球場,讓書房里的靜和書房外的動,有效結合起來。”

作為對公共圖書館服務體系的補充,杭州書房以閱讀為圓心,鏈接更多的文化活動,提供更多的文化消費產品,融圖書免費借閱、文化交流、文化消費、旅游咨詢、互聯網+文旅體驗等多功能于一體,致力于打造市民“家門口的文化會客廳”。

像星享書房這樣的“杭州書房”,從2019年至今,全市已建成108家,這些書房加起來無論是從場館總面積,還是日常活動開展總量,都相當于再建了一個市級公共圖書館。

目前,杭州書房不僅實現了區、縣(市)全覆蓋,而且逐步布局A級景區、星級酒店、園區基地、亞運小鎮等公共區塊,出現了宋韻、音樂、繪本、旗袍、茶文化、財商等主題書房,讓市民獲得別樣的閱讀體驗。

文化驛站 群眾文藝生活的加油站

熱愛閱讀去“杭州書房”,喜歡文化活動就去“文化驛站”。文化驛站里,有著豐富多彩的文化生活等著市民參與。

在大關街道百姓書場文化驛站,市民能聽到傳統非遺項目杭州評話。每天下午1點至3點,驛站里的“百姓書場”準時開講,從2006年開講至今,先后邀請李自新、張祖春、王寶善等20余位國家級、省級非遺傳承人駐場說書,累計說書5000余場次。這里,已經成為杭州評書愛好者的固定文化陣地,也是人們感受“老杭州”生活情調的好去處。

在西湖區彌陀寺文化公園非遺館,市民常常可以聽到精彩的講座。前不久,浙江工業大學設計與建筑學院副院長陳煒來到驛站,與觀眾分享他的“國潮”文化創意的故事。“當你熱愛一件事,不要擔心不專業,不要害怕去嘗試,堅持去做,就會感受到快樂。”陳煒的講座讓聽眾大受觸動。

在富陽區僑家大院文化驛站,公益性的文藝培訓進行得如火如荼。今年夏天,首期文藝公益培訓故事創作班開班。20多位學員跟著知名故事作家趙和松老師學習如何創作故事,經過系統培訓,學員們收獲頗豐。

在蕭山區黃亞洲書院,盛唐詩人賀知章、當代詩人黃亞洲這兩位蕭山詩人隔著時空“相遇”,文學研討、詩歌朗誦等文化交流活動成為該文化驛站的特色,眾多熱愛文學的市民沉浸其中……

據了解,作為“浙文惠享”民生實事工程的重要組成,截至目前,全市已累計建成文化驛站17個,超額完成全年13個的建設任務,實現了區、縣(市)全覆蓋。開展各類文化活動500余場。2023年將繼續推進文化驛站建設,實現街道全覆蓋。

15分鐘品質文化圈 “圈”出美好生活

如果說,“杭州書房”和“文化驛站”是市民享受公共文化服務的“點”,那么,“15分鐘品質文化生活圈”就是“面”。

“點開微信小程序搜索‘浙里文化圈’,再點‘文化圈’,就能看到從我們村走路約15分鐘范圍內,有哪些文化場館或文化活動。”如今,在蕭山區河上鎮偉民村,“15分鐘品質文化生活圈”是大家熱聊的話題,聽課學藝、閱覽學習、看展打卡等多姿多彩的文化生活成了村民們的新風尚。

今年,杭州已建成862個“15分鐘品質文化生活圈”,這些“圈”分布于全市所有區、縣(市),建設標準是:以某個社區為圓心,以1.5公里為半徑畫個圈,圈里面至少有3個公益性公共文化空間。

杭州市文化廣電旅游局公共服務處相關負責人介紹,“15分鐘品質文化生活圈”注重快速抵達、使用率高、實用性強、體驗多元,致力于讓社區居民的文化生活方式精細升級,它們并不是一個單體空間,而是將閱讀、學習、娛樂、文化、健身等元素匯聚在一起。

同時,這些“圈”并非千篇一律,而是各具特色。“15分鐘品質文化生活圈”版圖中,既有提升改造后的城市書房、文化驛站等,也有已經成熟的博物館、美術館、體育館等城市地標與知名IP,它們共同向居民提供現代化的公共文化服務。

地圖上一個又一個的“圈”,“圈”出了便利的公共文化空間,也“圈”出了杭州人的美好生活。

(記者 姜雄)